人の幸せがそうであるように、

古民家の再生もまた、

多くの人の思いによって実現します。

古民家再生=温故知新

本物は続く、

続けると本物になる

伝統工法で建てられた古民家は、野太い構造が露し仕上げになっており、メリハリのある拡がりと奥行きのある空間をつくっています。

張り渡された力強い木組の、ノミや鉋やハツリ痕を目の当たりにすると、それを手がけた職人たちの手のぬくもりや息づかいのようなものが伝わってきます。

その家を建てた人の想いはもちろん、長い年月そこに代々住んだご家族の歴史など、古民家には様々な物語が詰まっています。建吉では、ご家族の想いが受け継がれた古民家の歴史を尊重しながら、これからも永く良い状態で住み続けることができるよう、再び命を吹き込む再生をおこなっています。

流行り廃りに関わらず長い時代を

生き抜く美しさと逞しさを備えた古民家。

建吉では、半世紀にわたり

住宅に携わってきた技術とノウハウを用いて

一般的に難しいとされる築80年超の

古民家再生を何軒も手掛けてまいりました。

さらに技術を磨き、ライフワークとして取り組ませて頂きます。

ギャラリー GALLERY

古民家の再生事例を一部ご紹介いたします。

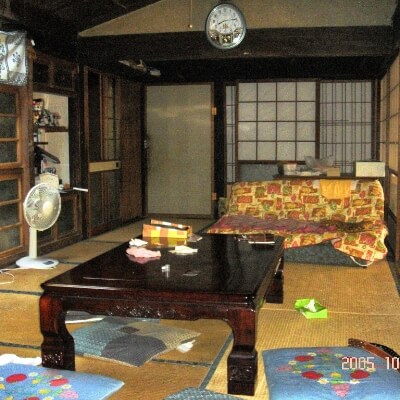

思い出を大切に残した古民家再生

先祖代々受け継がれた家で、「お盆やお正月には毎年40人近くの家族や親戚が集い思い出を語らう大きな座敷があり、その場所や空間を大切にしたい。」というお施主様の想いがあられました。思い出の残る本間は残したまま減築をするリフォームプランをご提案、ご採用頂きました。

BEFORE

BEFORE

AFTER

AFTER

100年以上屋根を守り続けた粘土瓦を撤去する時は、重量とはまた違った重みがあります。外壁は”ささら子下見板”を腰に貼り、上部は和風のスキン塗装で仕上げました。

リビングルーム

玄関ホール

バリアフリー化と快適性を両立した古民家再生

一目で分かる立派なお家は、木出し一年、乾燥一年、建て方一年の計三年がかりで建てられた、立派な商家だったそうです。ご家族が住めるように都度改築を施されていましたが、陽の光が入りづらく暗くて住みづらく、今後の加齢にも揃えてバリアフリー化と快適性を両立してほしいというご要望でした。

BEFORE

BEFORE

AFTER

AFTER

建物の傷みが特に澱しかった”離れ”は減築し、本宅は屋根を「淡路いぶし瓦」に葺き替えました。

洋室